宇宙の創世

宇宙科学I (文科生) 授業補足資料

土井靖生

最終更新: 2020-01-20

膨張宇宙論

Wikimedia commons )

Wikimedia commons )

\(\Omega_\mathrm{M}\) は宇宙の物質の量、\(\Omega_\lambda\) は宇宙項の大きさを示す。(Wikimedia commons )

アインシュタインは一般相対性理論 (Einstein 1915) により、重力と空間の形(歪み)を結び付けた。

\[\begin{align}

G_{\mu\nu} &= \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}~(アインシュタイン方程式)\\

空間の曲率 &= エネルギー分布

\end{align}\]

(\(E=mc^2\) より、物質とエネルギーは等価であることに注意。)

この方程式を宇宙に当てはめると、「宇宙の形」を計算することが出来る。 その結果は、全ての物が互いに重力で引き合う結果、宇宙は潰れてしまい安定に存在出来ない、というものであった。

重力が引力のみで斥力が働かない(電磁力の様に反発する場合が無く、引き合うのみ)であることから、この結果自体は予想されたものである。 しかしそれは、「宇宙は過去から未来に至るまで、無限に安定的に存在して欲しい」という人間の暗黙の期待に反する。 アインシュタインにとってもそれは例外ではなかった。 このため彼は、アインシュタイン方程式を人為的に修正することで、安定した宇宙を作り出そうとした。

この為に彼が導入したのが「宇宙項」である(Einstein 1917)。

\[\begin{align}

G_{\mu\nu} + \color{red}{\Lambda_{g_{\mu\nu}}} &= \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu} \\

空間の曲率 + \color{red}{宇宙項} &= エネルギー分布

\end{align}\]

宇宙項は、重力に逆らって空間を押し広げる力として働く架空の力である。 この力を導入することで、重力で潰れてしまうことのない安定した宇宙(静止宇宙)が実現される。 この考えを「静止宇宙論」と呼ぶ。 しかしこの項が物理的根拠を持たない人為的なものであることから、後年彼は自らこのアイディアを取り下げた。

一方で重力のみが働く宇宙を考えても、ある程度の期間、宇宙を安定的に存在させることは可能である。 例えばボールを空に向けて投げ上げることを考えると、ボールが落ちてくるまでにある程度の時間がかかる。 宇宙も同様に、ある勢いで膨張していれば、重力の働きによりやがて収縮に転じるとしても、それまでの間は存在し続けることが出来る。 すなわち宇宙空間が膨張・収縮を続けていると考えれば(膨張・収縮の程度はゆっくりと変化するが)、宇宙はある程度の期間存在し続けることが出来る。 宇宙が存在し得る期間の長さや最終的に宇宙が膨張を続けるか、あるいは収縮に転じて一点に収束して潰れてしまう運命かは、宇宙の物質総量(と最初の膨張速度)で決まることになる(右図)。 従ってこの考えによれば、宇宙は永遠ではない。 この様な考えを、宇宙が未来永劫変化せずに存在し続けるとする「静止宇宙論」に対し、「膨張宇宙論」と呼ぶ(Friedmann他 1922)。

宇宙膨張の発見

Hubble, E. 1929, Proceedings of the National Academy of Science , 15 , 168 )

Wikipedia )

Wikipedia )

Image credit: Wikimedia Commons uploader Llull; image is public domain under CC-BY-SA-2.0. )

ルメートル(中央)。両側はミリカンとアインシュタイン。

ルメートルの提唱した膨張する宇宙の証拠は、銀河までの距離と銀河の「後退速度」を測定することにより得られた。 右図に示す通り、銀河までの距離をセファイド変光星により求め、銀河の我々に対する速度をスペクトル線の波長のドップラーシフトにより測定する。 すると、全ての銀河は我々から遠ざかっており、且つ、遠くの銀河程速いスピードで遠ざかることが分かる。 その関係は距離と後退速度が一定の関係になっており、この関係(グラフ上の直線の傾き)のことを、「ハッブル定数」と呼ぶ。1 1 単位は\(\mathrm{[km~s^{-1} Mpc^{-1}]}\) である。

銀河の後退は、宇宙が膨張しているとする「膨張宇宙論」により説明することが出来る(右図)。 宇宙全体が膨張しているとすると、それに伴って各銀河の間の距離も拡大を続ける。 従って我々から見た全ての銀河が我々から遠ざかり、かつそのスピードは遠くの銀河ほど速くなる。

銀河後退の発見により、静止宇宙論と膨張宇宙論の対立には“ほぼ”終止符が打たれ、以降は膨張宇宙論に基づいて宇宙の理解が試みられることとなった。

なおこの様に、膨張宇宙の観測的な発見者としてはハッブルが有名であるが、ハッブルの論文発表(1929年)に先立ち、同様の結果をジョルジュ・ルメートルが1927年に発表していた。 論文のタイトルは「系外銀河の後退速度から導かれる質量一定で半径の増大する宇宙」 である。 1925年にスライファーが測定した赤方偏移と1926年にハッブルが発表した銀河までの距離とを組み合わせた成果として発表された。 しかしその論文はベルギーの無名の仏語誌「ブリュッセル科学会年報(Annales de la Société Scientifique de Bruxelles)」に掲載されたため注目されず、後に出たハッブルの論文が有名となった。 このことは後に知られる様になり、1931年に英王立天文学会月報 (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society) の招きで論文の英訳を発表 している。 しかしその際に、論文の最も重要な個所である宇宙膨張に関する記述が何故か削除された。 後に削除はルメートル自身の希望だったことが確認された (Livio 2011, Nature , 479 , 171–173 )。

以上の経緯により、「宇宙の膨張を表す法則は今後『ハッブル-ルメートルの法則』と呼ぶことを推奨する」旨の決議が2018年10月に国際天文学連合により採択された。 またこれを受け、日本学術会議は2018年12月26日に「ハッブルの法則」を「ハッブル-ルメートルの法則」に次第に移行することを推奨 する提言をまとめた。

提言の内容は以下の通りである。

学校教育で用いられる教科書における記述変更は直近の改訂時に対応する。それまでは教科書に対する特別の補充資料は作らず、現場での解説で対応する。

各種試験で、宇宙膨張の法則の名称そのものを問うて、『ハッブルの法則』か『ハッブル-ルメートルの法則』かによって解答の正否が分かれるような問題は出さない。

学校教育現場に限らずしばらくの期間は、『ハッブルの法則』と『ハッブル-ルメートルの法則』のどちらが使われていても問題とはしない。

一般書やマスコミ等の記述、講演会などで用いる名称は担当者次第であるが、IAU 決議の趣旨を踏まえて『ハッブル-ルメートルの法則』を用いることが望ましい。

(なお、ハッブルの名前を冠する用語はたくさんあるが、「ハッブルの法則」以外はこの決議の影響を受けることはない。)

“ハッブル定数”と宇宙の年齢

Image Credit: NASA )

銀河の距離と後退速度との関係を表す“ハッブル定数”は、膨張宇宙論によれば宇宙の膨張速度を表す。 その値は、現在最も信頼されているPlanck衛星を用いた値(Planck Collaboration et al. (2018) )によれば、\(\mathrm{H}_0 = 67.66 \pm 0.42~\mathrm{[km~s^{-1} Mpc^{-1}]}\) である。 \(1~\mathrm{[Mpc]} = 3.09\times 10^{19}~\mathrm{[km]}\) であることから、宇宙の膨張速度が一定として、ハッブル定数から宇宙の年齢を求めることが出来る。2 2 実際この方法で求めた宇宙年齢の精度はかなり高い。

\[ 宇宙の年齢 \simeq \frac{1~\mathrm{[Mpc/km]}}{\mathrm{H}_0} = 4.6\times 10^{17}~\mathrm{[s]} = 1.4\times 10^{10}~ \mathrm{[yr]}\] 即ち、宇宙の年齢は約140億年である。

“火の玉宇宙論”と元素合成

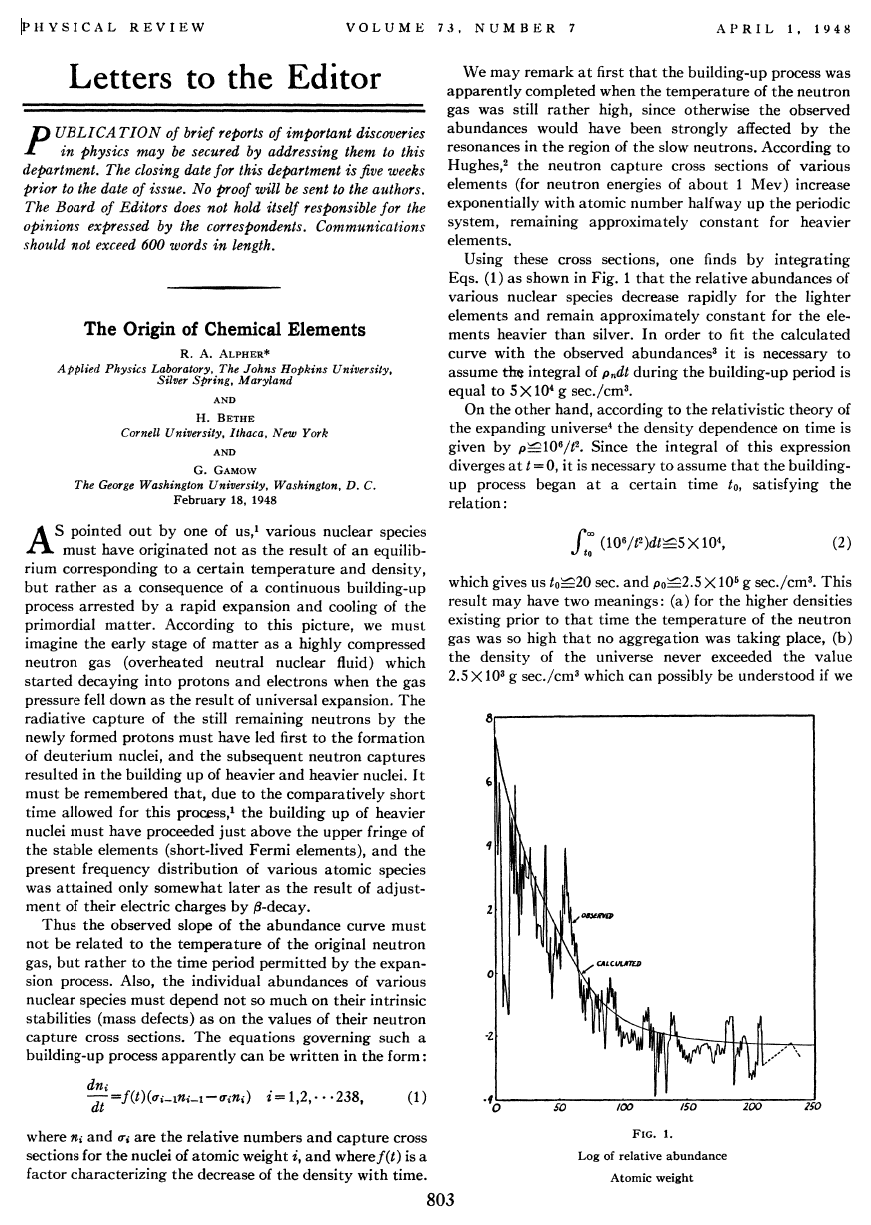

\(\alpha-\beta-\gamma\) 理論論文全文 (Alpher, Bethe, Gamow 1948, Phys.Rev. , 73 , 803 )

Hayashi 1950, Progress of Theoretical Physics , 5 , 224 )

現在宇宙が膨張していることから考えると、膨張宇宙論によれば過去に遡ると宇宙は一点に収束する。 その時宇宙は高温高密度の中性子のスープ状態であったと考えられる。 これを「火の玉宇宙」と呼ぶ。

即ち膨張宇宙は最初火の玉状態から始まり、これが膨張し温度を下げることにより現在に至る。 初期の熱い状態の宇宙は熱輻射により高温の光を放つ。その光は宇宙膨張と共に薄まり、現在は低温の光として宇宙に満ちていると予想される。 これが宇宙のどちらを向いても一様に観測される光「宇宙背景放射」であり、その輻射は温度5Kに相当する低温の黒体輻射であると予想された。

初期宇宙が中性子のスープであると考えると、膨張と共に温度・密度が下がり、中性子がバラバラの状態となる。 中性子は単独で存在出来ず、10分程度の間に陽子に転化してしまう。この時に電子(\(\beta\) 粒子)が放出されることから、この転化を「\(\beta\) 崩壊」と呼ぶ。 中性子や\(\beta\) 崩壊により出来た陽子は次々とぶつかり合うことで核融合を起こし、重い原子核を作り出す と考えられた。

宇宙の様々な元素は、宇宙初期にこの様にして合成されたとすると現在の存在比をほぼ説明出来るとする理論は、Gamow他によって1948年に公表され(右図)、「\(\alpha\) –\(\beta\) –\(\gamma\) 理論」と呼ばれた。 これは、論文の著者がAlpher, Bethe, Gamowの3名であったことによる。 (ただし実際には Bethe はこの論文に貢献しておらず、Gamow が語呂合わせのために連れてきた。)

しかし実際には\(3\alpha\) 反応原始星の進化 や惑星系形成モデル で重要な仕事をしている。)

林の計算した宇宙初期の元素合成は、以下の通り進行する。

宇宙年齢\(< 1\) 秒(ビッグバンから1秒以内)のとき、宇宙全体の温度は100億度を超えている(\(T\gg 10^{10}\ \mathrm{[K]}\) )。 この状態では中性子と陽子は互いに変換することが出来(右の林論文の式)、その結果お互いの数の比(n/p比)は\(\sim 1\) である。 (すなわち中性子と陽子の数はほぼ等しい。)

宇宙年齢\(\simeq 1\) 秒の時、宇宙全体の温度は100億度程度まで下がる(\(T\simeq 10^{10}\ \mathrm{[K]}\) )。 この温度では中性子と陽子の変換は起こらなくなり、中性子と陽子の数が固定する。 この時陽子の質量が中性子の質量より若干軽い(陽子の方がエネルギーが小さい)ことにより、物質は中性子よりも陽子に“なり易い”。 その結果中性子と陽子の数の比は\(n : p \simeq 1 : 6\) となる。

温度100億度の下では、中性子と陽子はバラバラのままであり、結合して元素を形成することが出来ない。 中性子と陽子が結合するのは、温度が10億度程度まで下がった時であり、それには100秒程度の時間がかかる。

宇宙年齢\(\simeq 100\) 秒の時、宇宙全体の温度は10億度程度まで下がる(\(T\sim 10^{9}\ \mathrm{[K]}\) )。 すなわち宇宙年齢\(\sim 1\) 秒から\(\sim 100\) 秒の間、陽子と中性子はバラバラに存在する。 但し陽子は単独で安定して存在出来るが、中性子は陽子と結合しなければ安定に存在出来ず、平均的には10分程度の時間で中性子は陽子と電子に崩壊する(\(\beta\) 崩壊)。 このため100秒間に中性子の数はやや減り、この段階で中性子と陽子の数の比は\(n : p \simeq 1 : 7\) である。

宇宙全体の温度が10億度程度まで下がると、中性子と陽子が結合する元素合成(水素より重い元素の合成)が開始する。 中性子は陽子と結合し、大半がヘリウム(陽子2+中性子2)となる。 陽子の方が数が多いため、この時に中性子と結合できずに取り残された陽子は水素として残る。 その結果、\(陽子:中性子 \simeq 7:1\) より、水素とヘリウムの数の比は\(水素:ヘリウム(個数比)\simeq 12:1\) となる。 これは水素に対するヘリウムの存在比(ヘリウム/水素の比)に直すと約8%(個数比)、約25%(質量比)となる。 この値は現在観測される値(7.8%, 24.7%)と非常に良く合っている。 即ち水素、ヘリウムの大半は宇宙の誕生時点で作られたということが出来る。 その合成にかかる時間は、宇宙誕生から約3分間に過ぎない。 この水素・ヘリウムの観測される存在比を良く説明することが、宇宙がビッグバンで始まったとするビッグバン宇宙論の有力な証拠の一つである。

宇宙背景放射

BBC )

NASA )

Penzias & Wilson 1965, ApJ , 142 , 419 )。ノーベル賞受賞につながった論文として恐らくは最も短い論文である。直前に載っているのは宇宙背景放射の予想値を求めた論文 “Cosmic Black-Body Radiation.” (Dicke, Peebles, Roll, & Wilkinson 1965, ApJ , 142 , 414 )

銀河後退速度の観測から宇宙膨張が発見された ことで、膨張宇宙論に対する静止宇宙論は衰退した。 しかし宇宙の恒常的な存在への期待から、膨張宇宙論に反対する科学者は存在し、膨張宇宙論の支持派との論争が続いた。 静止宇宙論に続いて提唱されたのは、「無」から定常的な物質の湧き出しにより「膨張はするが密度は一定(定常)」とする「定常宇宙論」であった。 その主張の急先鋒であったのが Fred Hoyle である。 かれは毎週 BBC で一般向けに科学の話題を解説していたが、その中で火の玉宇宙論を “Big Bang theory” と揶揄した (BBC radio ,Third Programme , broadcast on 28 March 1949 )。 その呼び名は膨張宇宙論を揶揄したものであったが、膨張宇宙論の第一人者であった Gamow はこれを気に入り、後に火の玉宇宙を表す“正式名称”として定着した。

Hoyle はまた、宇宙初期の元素合成により水素、ヘリウム以外の重元素が出来ない ことから火の玉宇宙論を批判した。 但しその解決策として、トリプル\(\alpha\) 反応 がもし可能なら、恒星内部で炭素以降の重元素が生成可能であることを予測したのもまた Hoyle である。 Hoyle の予測したトリプル\(\alpha\) 反応の存在は、後に Fowler (1911–1995) により実験的に証明された。 この功績により、Fowler は 1983年にノーベル物理学賞を受賞したが、一方その存在を正確に予測した Hoyle は同賞を受賞することは無かった。

初期の熱い状態の宇宙からの熱輻射の“名残り”である宇宙背景放射の存在の予測は、Gamow により 1948 年に為された。 初期宇宙は濃い電離ガスに満たされている。 これは例えば太陽の中部と同じ状況であり、光がまっすぐ進めないことから外から内部を光で見ることは出来ず、太陽の表面だけが見える。 一方例えば星雲の様な薄い電離ガスであれば、その内部を光はまっすぐ進むことが出来、外から星雲の内部を見通すことが出来る。 宇宙についても同様であり、初期宇宙の電離ガスは密度が高く、内部(より宇宙初期に近い“昔”)を見通すことは出来ない。 宇宙の密度が十分下がったところは見通せるため、我々からは宇宙の密度が見通せない程濃くなった“表面”が見えることとなる。

宇宙が温度約3000[K]にまで冷えたころ、電離ガスの濃度が十分低くなり、光がまっすぐ進むために見通すことが可能となった。 これを「宇宙の晴れ上がり」と呼ぶ。 その後程なくガスは中性化した。 この変化が宇宙誕生から約38万年後に起こったと考えられる。 3000[K]の黒体輻射であった背景放射は、その後宇宙全体の膨張と共に波長が伸び、現在は約3Kの黒体輻射として見えている。 (あるいは黒体輻射は赤方偏移\(z\sim 1000\) の距離から輻射されていると言っても良い。)

宇宙膨張(銀河後退)・元素合成(水素/ヘリウム存在比)に続く、ビッグバン宇宙論の第三の証拠として、宇宙背景放射の探索が行われた。 しかしながらその発見は偶然によるものであった。

アメリカのベル研究所の研究者であった Penzias と Wilson は、アンテナの高性能化のための研究を行っていた。 試作したアンテナを試験したところ、原因不明のノイズを取り除くことが出来ずに苦慮していた。 そのノイズ源となる電波は空のあらゆる方向から昼夜の別なく、一定の強度で降り注いでいた。 1964年5月20日がこの電波の初検出日とされる。

その頃プリンストン大の Dicke, Peebles, Wilkinson らのグループは、宇宙背景放射の予測されるマイクロ波のシグナルを探索する準備を進めていた。 友人の仲介によりその話を知った Penzias は Dicke らに連絡を取った。 Dicke らは快く準備中の論文を Penzias らに渡し(通常は投稿前の論文を研究メンバー以外に見せることはご法度である)、Penzias 彼らの検出したシグナルが正に Dicke らが見つけようとしていたビッグバン宇宙の背景放射であることを知らせた。

彼らは Dicke らの論文(宇宙背景放射の理論的側面を記述)に加え、Penzias と Wilson による空からの“超過ノイズ”検出の報告を対となる2本の論文としてまとめ、1965年5月13日に投稿し、the Astrophysical Journal 7月1日号に掲載された。

この発見により、Penzias と Wilson 1978年にノーベル物理学賞を受賞した。

宇宙背景放射の観測

Planck Collaboration et al. 2016, A&A , 594 , id.A1 )

NASA/GSFC )

© The Nobel Foundation )

© The Nobel Foundation )

Planck Collaboration et al. 2016, A&A , 594 , id.A1 )

Penzias と Wilson の発見した宇宙背景放射は、その後より精密に観測され、今日ではビッグバン宇宙の理解に於いて中心的役割を果たしている。 微弱な信号を観測するため、その観測は主に人工衛星を用いて行われている(その他気球に搭載した望遠鏡や、南極に設置した電波望遠鏡による観測などがある)。 右の図は、その中で現在最も精密と考えられている Planck 衛星による観測結果である。 各画像は電波のそれぞれの周波数で見た宇宙の全体像である。 各画像中央に見えるのは天の川であり、従って我々の銀河系内の物質や星からの輻射を表す。 その輻射や他の銀河からの輻射などをこれらの画像から取り除き、残った「宇宙背景放射」の強度や分布を調べる。

宇宙背景放射は、その成因から黒体輻射のスペクトルを示すことが期待される。 これを初めて精密に測定したのは、NASA の打ち上げた COBE 衛星である。 COBE 衛星の観測した黒体輻射のスペクトルを右図に示す。 実はこの図には、予想されるスペクトル波形と実際に観測したデータの両方がプロットされているが、双方は完全に重なっており区別することが出来ない。 観測されたのは、それほどまでに完璧な黒体輻射であった。 測定された黒体輻射の温度は2.725Kである。 この温度が、「宇宙の晴れ上がり」から現在までに宇宙が何倍に膨張したかを示す指標となる。

宇宙背景放射の温度と共に重要なのは、空の様々な方向からくる背景放射の“揺らぎ”(場所毎の強弱の微妙な変化)である。 宇宙背景放射は「ほぼ」一様分布をしており、宇宙のどの方向も同じ強度で観測されることが知られている。 これは「宇宙の晴れ上がり」の時点で、宇宙の物質の密度が宇宙のどの場所でもほとんど一様だったことを示す。

一方銀河の形成は、宇宙の最初にあった密度の極僅かな“ムラ”が、重力の影響で拡大し、密度の濃い場所は周囲から物質を引き込んでより濃くなって行くことで出来たと考えられる。 すなわち、宇宙誕生後に銀河が形成されるためには、誕生時点で宇宙の物質密度に場所毎のわずかな違い(揺らぎ)があったはずである。 (逆にそれが無いと銀河が誕生出来ない。) この“揺らぎ”の大きさを測定することが、COBE 衛星の最大の目的であった。 1992の観測でこの揺らぎが初めて検出され、その功績により COBE 衛星計画を指揮した Smoot と Mather は 2006年にノーベル物理学賞を受賞した。

現在観測されている揺らぎの分布(Planck衛星による)を右図に示す。 揺らぎの振幅は最大でも\(\pm 300~\mu\) K程度、すなわち約3Kの宇宙背景放射の一万分の1以下である。 初期宇宙の密度分布は、それほどまでに一様であったことが分かる。

宇宙の加速膨張

\(z\) と比較すると、Ia型超新星は予想よりも暗く見える。しかしより遠方に観測されたIa型超新星SN 1997ffは予想よりも明るく、これらを統一的に説明するためには宇宙の加速膨張を考慮する必要がある。(Riess, Nugent, Gilliland, et al. 2001, ApJ , 560 , 49 )

\(z\) を一致させる宇宙モデル。\(\Omega_\mathrm{M}\) は物質(ダークマターを含む)の割合、\(\Omega_\Lambda\) はダークエネルギーの割合を示す。赤方偏移\(z\) と距離の関係を説明するためには宇宙の物質量を減らすだけでは足りず、ダークエネルギーによる斥力で宇宙を押し広げてやる必要がある。(Knop et al. 2003, ApJ , 598 , 102 )

宇宙背景放射の観測から、宇宙のモデルが分かって来た。 残る興味は、宇宙の物質(ダークマターを含む、引力で引き合う物質)がどのくらい存在し、宇宙の膨張にブレーキを掛けているのか、 そしてその結果、現在の膨張はこのままずっと続くのか、あるいは減速の結果、将来収縮に転じるのか、に絞られた。

しかし予想外の発見が1998年にもたらされた。

Ia型超新星による距離測定は、赤方偏移\(z\) に頼らず遠方の宇宙の距離を直接測定出来る方法である。 この方法で測定した距離が、ビッグバン宇宙から求めた赤方偏移\(z\) の値を合わないことが知られていた。 具体的には、Ia型超新星が予測よりも暗く見える(より遠くに位置するという結果が出る)。 これは、Ia型超新星の光が途中の物質(暗黒星雲など)を通過する際に吸収され、本来予想される明るさよりも暗く見えることが原因とされて来た。

しかし1997年に発見されたそれまでで最も遠いIa型超新星 SN 1997ff は、予想に反し、“より明るく”見えたのである。

即ち、遠くの超新星ほど暗黒物質などの吸収により暗く見えるとする考えは成り立たず、宇宙の“構造”そのものがビッグバンモデルの予想と異なることが判明した。 超新星の距離測定を説明するためには、宇宙の膨張が徐々に加速しており、宇宙空間を押し広げるなんらかの“斥力”(反発し合う力)の存在を想定することが必要である。 それは正にアインシュタインが導入し、後に自ら否定した「宇宙項」 であり、アインシュタイン方程式を宇宙項を含む形で宇宙の記述に用いることが、現在の宇宙の理解である。3 3 但し宇宙項として捉える時は、加速膨張をもたらす斥力が一定の値(定数)であることを暗に仮定している。これが時間的に変化する力であるとする考えもあり得る。

Ia型超新星の距離測定から宇宙の加速膨張を証明した Perlmutter, Schmidt, Riess の3名は、2011年にノーベル賞を受賞した 。

背景放射の揺らぎのスペクトル

宇宙初期の物質の揺らぎ(振動)は、物質と光の渾然一体となった空間を伝わり、物質分布にその跡を残す。 その揺らぎを精密に測定することで、宇宙の年齢や物質・ダークエネルギー・ダークマターの存在比が明らかに出来る。

Eisenstein, Seo, & White 2007, ApJ , 664 , 660 )

物質(通常の物質: バリオン)を伝わる振動は、「バリオン音響振動」と呼ばれる。 この振動の伝搬が、空気中の音波と同じ“疎密波”である為である。 その伝播の仕方を右図に示す。

初期宇宙では物質の密度(プラズマの密度)が濃く、内部を光がまっすぐ進めないことは既に述べた 。 この時、光は周囲の物質に衝突する際に輻射圧により物質を押し戻す。 但しここで言う“物質”とは光が衝突出来る物質、即ち“通常の物質(バリオン)”であることに注意しよう。 バリオンと光は互いに押し合うことで、渾然一体の気体として振る舞う。 その内部を伝わる音波は、光がバリオンを押しながら伝わることで、バリオンのみの通常の気体を伝わる音波よりもずっと速く伝わる。 具体的には、その速度は光速の約6割(\(=1/\sqrt{3}\) )に達する。

右図の6枚の図は、左上\(\to\) 右上\(\to\) 下の順番にビッグバン後の時間の経過に伴い、宇宙空間を“さざ波”がどの様に広がっていくかを示している。 赤線で示す光と青い線で示すバリオンの気体に起こったさざ波は、互いに渾然一体となりながら光速の6割のスピードで広がっていく。

一方黒線で示すダークマターは、光を反射することが無いために光によって押し広げられることがなく、そのさざ波も広がっていくことが無い。 また緑線で示すニュートリノは、同様に光や物質とぶつかり合うことが無く、その揺らぎは本来のスピードである光速で広がって行く。 (右上の図。)

この状態が約38万年続いた後に、「宇宙の晴れ上がり」が訪れる。 その時、光とバリオン気体の渾然一体の状態は失われ、光は本来のスピードである光速で直進出来る様になる。 そのため赤線のさざ波は、右図中段の二枚の図の様に青線のバリオンのさざ波を置き去りにし、光速で飛び去る。

光との関係が失われたバリオンのさざ波は、そこからは通常の音速で広がることになる。 しかしその速度はこの時のガスの温度(3000K、ガス温度が高い程気体中の音速は速くなる)を考慮してもたかだか5km/sに過ぎず、音速の30万km/sとは比ぶべくもない。 このためバリオンのさざ波は、宇宙の晴れ上がりの時点以降、その場にほぼ“静止”することになる(右図中段右側)。 この静止したさざ波の半径は約150Mpcと見積もられる。

バリオンのさざ波が“静止”することで、面白い現象が起こる。 ダークマターは光と関係することなく、揺らぎのさざ波も広がることは無かった。 しかしバリオンのさざ波が静止していると、量に於いてずっと勝るダークマターであるが、バリオンの重力に引き寄せられ、バリオンのさざ波の場所でダークマターもまた密度が上昇するのである(右図下段)。

銀河 の“二体相関関数”。多数の銀河の典型的な距離間隔を示す。横軸およそ100[$^{-1}~]の所に見られる山が、バリオン音響振動の結果出来たものである。ここでhは\(100~\mathrm{km~s^{-1}Mpc^{-1}}\) を単位としたハッブル定数であり、現在の推定値は約0.68。(Eisenstein, Zehavi, Hogg, et al. 2005, ApJ , 633 , 560 )

この結果は銀河の形成に影響を及ぼす。 銀河は、先ずダークマターの密度揺らぎが成長することでダークマターのより濃い領域が出来、そこのバリオンが引き寄せられることで形成されるのであった。 バリオンと、それに伴って生じたダークマターの“さざ波”は、その場所で銀河の形成をより効率良く進行させることになる。 即ち、銀河の分布を観測すると、典型的な距離として“さざ波”の大きさに相当する間隔を持つ銀河が多くなる。

このことは、実際に観測により確認された。多数の銀河間の距離を測定すると、実際にバリオン音響振動の結果出来たさざ波の大きさである約150Mpcに相当する距離に、分布の集中が見られたのである(右図)。

このことは上の図でバリオン・光・ダークマターに加えてニュートリノを示していることと関係している。 光やバリオンとほとんど干渉しないニュートリノは、“見えない物質”である暗黒物質(ダークマター)の候補であり得る。 しかしながらニュートリノは光速で運動するため(“熱い暗黒物質”と呼ばれる)、銀河の分布のその痕跡を残すことが出来ない。 銀河の分布に影響を与えるには、ニュートリノの様に光速で飛び回ることのない“冷たい暗黒物質”\((コールドダークマター)\) の存在が必要である。

\(^\circ\) である。より右側の小さな山は、さざ波の内側に出来る細かい波(上の写真を参照)に対応する。点が実際の観測データであり、線はモデルによりフィット曲線、下段の図は両者の誤差を示す。宇宙の構造がモデルにより非常に良くフィット出来ていることを示す。(Planck Collaboration et al. 2018 )

バリオン音響振動に因る物質の揺らぎ(さざ波)は、宇宙の晴れ上がりの時点の残光である宇宙背景放射の分布に直接刻み込まれている。 その分布を詳しく解析することで、さざ波の形状と、そこから読み解かれる宇宙の年齢や物質構成についての情報を得ることが出来る。 右の図は、Planck 衛星により実際に観測された宇宙背景放射の揺らぎのスペクトル(さざ波の半径に応じた揺らぎ(振幅)の大きさ)である。 図の右に行くほど小さい直径の波、左に行くほど大きい直径の波を示す。 図中の一番高い山が、さざ波の大きさに当たる。 見かけの角度にして約\(1^{\circ}\) である。 この角度がさざ波の大きさ約150Mpcに相当することから、我々から宇宙の晴れ上がりまでの距離、即ち宇宙の大きさ(や年齢)が分かる。 高い山の右側に見られるより振幅の小さな波は、さざ波の内側に見られる細かい波(上の写真を参照)である。 これらの細かい波の形状からも、宇宙を構成する物質の存在比が明らかとなる。 それらの存在比を考慮したモデル曲線が、図中水色の線である。 赤点で示される観測値と、非常に良く一致していることが分かる。 (下段の図はモデルと観測値との差である。)

Hu & Dodelson 2002, ARA&A , 40 , 171–216 )

実際にさざ波の波形から、宇宙の構成がどの様に明らかになるのかを見てみよう。 右の図は、宇宙を構成するバリオン、ダークマター、ダークエネルギーの比率を変化させると、さざ波のスペクトルがどの様に変化するのかを示した図である。 図中(a)は3種全体の量、(b)はダークエネルギーの量を変化させている。これらは宇宙が膨張する際に、その膨張を押し止める引力、若しくは押し広げる斥力として働く。 その結果、宇宙が現在に至るまでにどれだけの速さで膨張してきたか、即ち宇宙全体の大きさが変わる。 宇宙の大きさが変わると、赤方偏移\(z \sim 1000\) の時点で約150Mpcの大きさを持つさざ波を見た時の見かけの角度が変わる。 その結果、スペクトルは全体に左右にシフトする。

図中(c)はバリオンの存在量を変化させた結果である。 バリオンが増えると、バリオン音響振動の結果出来るさざ波の振幅(密度上昇)が大きくなる。 従って最も高い山は高くなる。 その右にある二番目の山は、実はさざ波の一番外側の最も高い山の内側にある谷の深さを示している。 (順に並んだ山は、実際には山・谷・山・谷・…に対応する。) 通常の波(水面のさざ波や空気中の音波など)であれば、これらの山はグラフ上でなめらかに減少する。 しかしバリオン音響振動の場合は、谷(密度の低下)は、バリオンが互いに重力で引き合うことにより抑制され、山(密度の上昇)よりも小さくなる。 従ってスペクトルの山はなだらかな推移に比較して交互に高低を繰り返す。 その傾向は、バリオンの総量が多い程大きくなる。

図中(d)は、バリオンとダークマターを足した総量(ダークエネルギー以外の総量)の変化を示す。 但しその大半はダークマターが占める。 光と押し合わないダークマターが増えることで、バリオン音響振動の振幅は小さくなる。 一方バリオン音響振動の“谷”が浅くなる現象は、バリオン・ダークマターのどちらが増えても同じ様に増えるため、(c)とは逆に、バリオンとダークマターの全体を増やすほど、スペクトルの山は全体に小さくなる。

これらの組み合わせで、宇宙背景放射に見られる揺らぎのスペクトルが説明される。 上の図に示した観測とモデル曲線の非常に良い一致は、宇宙の構成がこの三種の要素の組み合わせ(だけ)で非常に綺麗に説明されることを示している。

Planck Collaboration et al. 2018 )

LAMBDA )

宇宙背景放射の揺らぎのスペクトルについて、現在最も正確と考えられる Planck 衛星のデータを用いて求めた、バリオン・ダークマター・ダークエネルギーの存在比を右図に示す。 我々の身の回りの“通常の物質”であるバリオンは全体の5%程度に過ぎず、残りは現在正体が全く不明なダークマター・ダークエネルギーが占める。 ダークマターは全体の26%であり、全体の大半(69%)はダークエネルギーが占める。 また同様に、Planck 衛星のデータから求めた宇宙の年齢は\(137.87 \pm 0.20\) 億年と見積もられる (Planck Collaboration et al. 2018 )。

インフレーション宇宙モデル

以上見てきた様に、我々の宇宙はビッグバンから38万年後の「晴れ上がり」時点で非常に一様であったものが、徐々に非一様性を増大させ、現在の様々な天体が存在する多様な宇宙へとその姿を変化(進化)させて来た。 しかしこのことはビッグバン宇宙の理解の上で、主に2つの問題を生じる。

Image credit: David P. Bennett of Notre Dame, via http://bustard.phys.nd.edu/. )

宇宙の地平線問題

宇宙背景放射の温度がほぼ一様であることから、宇宙のどこでも「晴れ上がり」は同じ温度の時、即ち、同時に一斉に晴れ上がりが起きたことになる。 しかし宇宙誕生後38万年の間には、光の速度であっても進むことが出来るのは我々が見る角度で\(\leq 3^\circ\) であるため、それより外側(より遠くの場所)が互いに同じ温度となることは不可能なはずである。

宇宙の平坦性問題

現在の宇宙年齢が138億年であることから、宇宙は十分な時間の間、程よい速度で膨張を続けたことになる。 膨張速度が遅すぎればすぐに収縮に転じてしまい、138億年もの間存在し続けることが出来ない。 一方膨張速度が早すぎれば、原子同士すら互いに結合することなく飛び去ってしまい、宇宙に複雑な元素や物質が存在出来ない。 このことは宇宙の物質密度についても同様である。 宇宙の密度が少しだけ小さいと、膨張が早すぎて原子同士が結合できない(「開いた宇宙」)。 一方宇宙の密度が少しだけ大きいと、宇宙がすぐに収縮に転じてしまう(「閉じた宇宙」)。 現在の「平坦な」宇宙を実現するためには、あまりにも不自然なファインチューニングが必要である(右図)。

このことを綺麗に説明する仮説として、インフレーション理論が考えられている。 これはビッグバンにより膨張宇宙が開始する直前、\(10^{-36}\) 秒の非常に短い時間に、空間が一挙にが\(> 10^{28}\) 倍に引き伸ばされる様な急激な膨張が起こったとするものである。 その拡大率は、原子核一個を太陽系の大きさにまで引き伸ばす倍率、 あるいは\(0.1\mu \mathrm{m}\) が銀河系サイズに引き伸ばされる倍率 に相当する。

もしこの様な膨張が起こっていれば、遠くの領域が互いに同じ温度を実現している地平線問題は、元々互いにすぐ近くに居た領域が急激に引き離された結果と思えばよい。 また物質密度が非常に高い精度で適切であり、宇宙がほとんど「平坦」である平坦性問題は、元々曲がっていた(かも知れない)空間が、大きく引き伸ばされた結果平らになったと思えば良い。 インフレーションを想定するといろいろな観測事実を都合よく説明出来ることは事実であり、現在様々なパターンのインフレーション理論が提案されている。 しかしながらその成因は不明である。

Image Credit: Adaptation of original NASA WMAP Science Team image )

右の図は、ビッグバン宇宙の形成後、現在までの歴史を概観したものである。 時間は図の左から右に向けて流れる。 左端のビッグバンの直前、宇宙のサイズが急激に増大している個所がインフレーションである。 ビッグバンの38万年後(図では37万5000年後)に宇宙が晴れ上がり、その時点での残光が宇宙背景放射として見える。 その後宇宙は冷えていく一方まだ最初の星は生まれておらず、真の闇に包まれていた(宇宙の“ダークエージ”)。 やがて最初の星が形成され、その後小サイズの銀河が集合・合体しながら大きな銀河を生み、内部で様々な天体を生成しつつ現在に至る。 その間宇宙は膨張を続けるが、ビッグバン後最初は宇宙の密度が濃く、物質の引力により減速膨張(膨張速度が徐々に遅くなる)を続けていた。 その後宇宙の密度が下がるとダークエネルギーの斥力が勝り、加速膨張(膨張速度が徐々に速くなる)に転じているのが現在の宇宙の姿である。

インフレーションの観測計画

Gravitational Lensing – PBworks )

Planck Collaboration, et al. 2014, A&Ap , 571 , A1

成因が不明なインフレーションであるが、一方で観測事実を良く説明することから広く信じられている。 インフレーションが存在した確実な証拠を掴むべく、その観測計画が進められている。 具体的には、インフレーション時に起こったとされる重力波(原始重力波)の検出である。 但し原始重力波の直接検出は現在の技術では難しい。 観測対象は、原始重力波が宇宙背景放射に作る「偏光」である。

光は「横波」であり、進行方向に対し縦横の振動の重ね合わせである。 縦方向と横方向の波は普通はランダムに混じり合ってほぼ等量であるが、偏光した光は、縦方向や横方向など、特定の方向の波が卓越する。 即ち、偏光にはその振動する向きが存在する。 原始重力波は、この振動の向きの分布に、独特のパターンを生む。 右図に示す様に、振動の向きの分布にはE-modeとB-modeの2つのパターンがある。 密度の揺らぎ(背景放射の揺らぎとして検出済み)が存在すると、E-modeの偏光パターンが作られる。 一方原始重力波に由ればE-modeとB-modeが共に作られるため、B-modeを検出すれば、原始重力波、ひいてはインフレーションの存在の検証につながる。

ISAS/JAXA )

原始重力波のもたらすB-mode偏光観測は、日本のミッションが初検出を目指している。 2019年5月21日、JAXA宇宙科学研究所はLiteBIRDを戦略的中型2号機に選定した。 LiteBIRDは宇宙背景放射の偏光観測衛星として世界的に唯一のものであり、インフレーションの存在を実証するB-mode偏光の人類初検出が期待される。

宇宙の将来

現在の理解によれば、宇宙は加速膨張を続けており、今後もその膨張速度はますます速くなると予測される。 その結果予想される宇宙の将来を、主に人類を含む生命存在可能性と関連して、既に授業中に紹介した内容を振り返りながら示しておく。

「土星の衛星タイタンに生命体がいる!」関根康人、小学館 )

地球のハビタビリティは、今から10億年後には失われる。 これは主系列星である太陽が、内部の核融合の結果徐々にその光度を増し、地球はやがて表面に水が液体で存在出来る平衡温度を上回るためである。 その時には火星が太陽からの距離に拠ればハビタブル・ゾーンに入るが、既に火星の大気は失われているため、その表面に液体の水が蘇ることは無い。 従って我々が一般的に生存出来る環境という意味では、10億年後には太陽系内にその存在は失われる。

Credit: NASA, ESA, and A. Feild and R. van der Marel (STScI) )

Image: NASA / STScI )

我々の銀河系は今から40億年後にアンドロメダ銀河と衝突・合体する。 衝突の際には多数の星が一挙に生み出される「スターバースト」が起こると考えられる。 その一方で銀河系全体から星間ガスが失われ、スターバーストの後には楕円銀河へ移行すると考えられる。 その結果、銀河系は新たな星を生み出す能力を失う。 スターバーストで生み出された新しい太陽も、その100億年後には寿命を終えて消失する。

Credit: NASA, ESA, Z. Levay, R. van der Marel, and G. Bacon (STScI), T. Hallas, and A. Mellinger

NASA/ESA/STScI/AURA (The Hubble Heritage Team) - ESA/Hubble Collaboration/University of Virginia, Charlottesville, NRAO, Stony Brook University (A. Evans)/STScI (K. Noll)/Caltech (J. Westphal) )

Spinoglio et al. 2017, PASA 35 , e057 )

この様な銀河の衝突は、宇宙の各所で起こっている。 その結果、渦巻き銀河は次第に楕円銀河へと“進化”し、新たな星を生み出す能力は宇宙全体で失われる。 現在の宇宙の星形成率は既に最盛期の1/100程度であり、このままの傾向が続けばあと100億年程度で新たな星が生まれなくなる可能性がある。

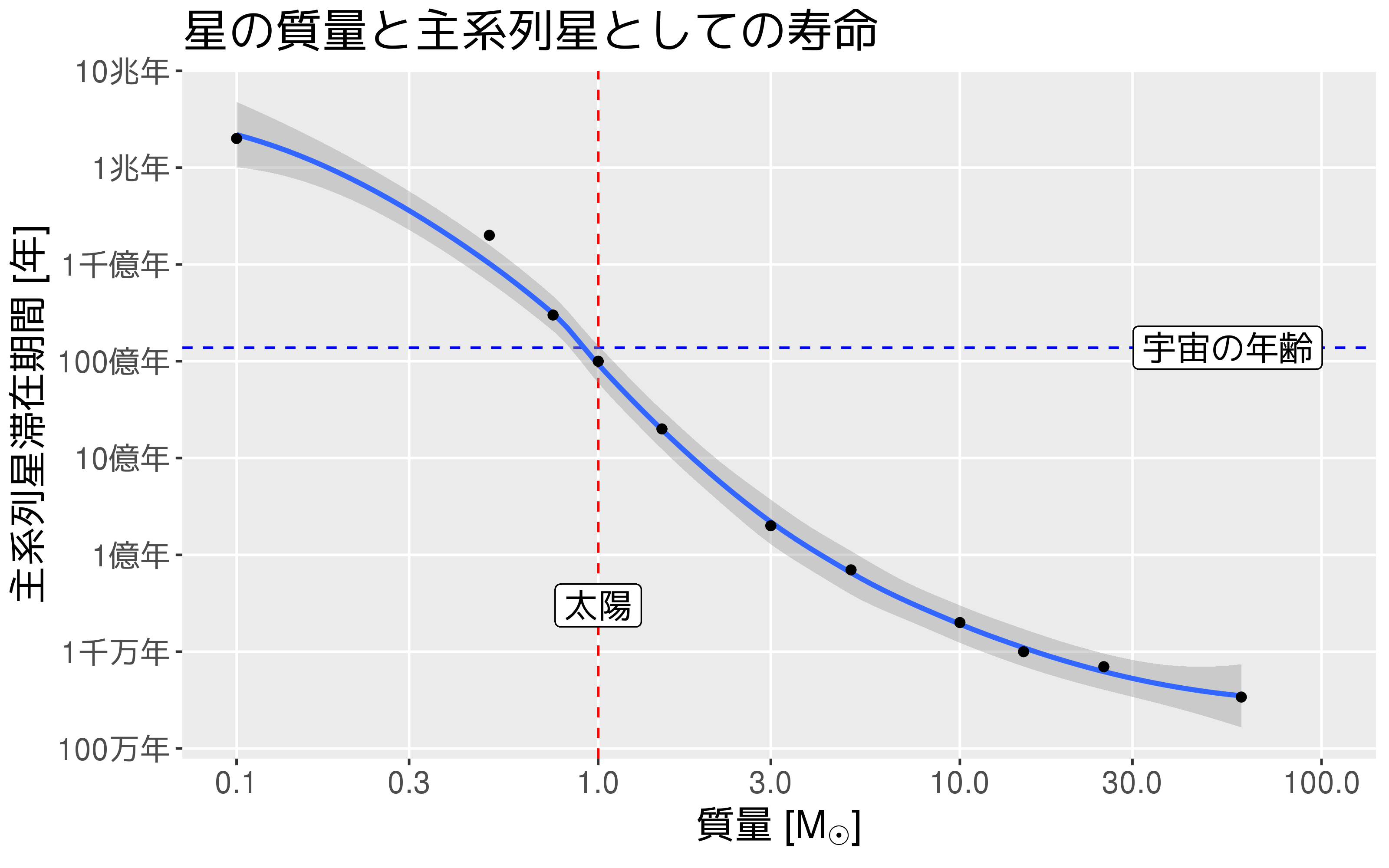

星が生み出されなくなった宇宙では、寿命の短い星、即ち質量の大きい星から順に失われる。 一方で低質量の星は寿命が長く、核融合を開始出来るギリギリの重さである太陽の1/10の重さの星であれば、その寿命は約2兆年となる。 その星の表面温度は2900度と低温であり、「赤色矮星」と呼ばれる。 2900度はいわゆる「電球色」の温度であり、朝日や夕日、白熱電球やろうそくの温度に相当する。

NASA/JPL-Caltech )

NASA/JPL-Caltech )

TRAPPIST-1f 想像図

この様な低質量の星の周りに、液体の水が存在すると期待される惑星が現在多く見つかり、生命存在の可能性が議論されている。 しかしその惑星の表面は、少なくとも我々にとってはあまり快適な住環境では無い可能性がある。 低温の星の周りで形成される惑星は、形成時に雪線が中心星に近いことから多くの水を得やすいと考えられる。 TRAPPIST-1の各惑星にも、地球の250倍の水が存在すると期待される。 そのことは惑星に恐らく陸地が存在しないことを意味し、二酸化炭素により気候安定化の効果が期待できない。 また中心星に近すぎる惑星は常に同じ面を中心星に向けると考えられ、中心星に向いた面は暑すぎ、反対側の常に夜の半球は寒すぎる。 適度な温度となる領域は惑星の昼と夜の境の狭い領域に限られる可能性がある。 低質量星は内部に対流層が発達することから表面磁場が強く、従ってフレア現象が活発に起こる。 中心星に近い惑星はこのフレア現象の結果降り注ぐ強烈な紫外線やX線に晒されることとなる。 惑星の生命はこの環境に耐えられる必要がある。

宇宙が星を生み出す能力を失った後も、宇宙全体は膨張を続ける。 最近の発表によれば、宇宙は今後最低1400億年は膨張を続けるとされる。

宇宙が膨張を続ける限り、遠くの天体程我々からより速い速度で遠ざかる。 その速度は遠くの天体については光速に達するため、それより遠い天体は見ることが出来ない(「宇宙の果て」)。 宇宙が現在の加速膨張を続けると、徐々により近い天体も「宇宙の果て」の向こう側に消えて行く。 約1000億年後には隣の銀河団も「宇宙の果て」の外に消え、残るのはほぼ我々の銀河のみとなる(既に周囲の銀河とは合体していると考えられる)。 その時点で我々の銀河に残っているのは、赤色矮星のみと考えられる。 赤色矮星が寿命を終える2兆年後には、宇宙はその活動性をほぼ失うこととなる。

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/1280px-Spacetime_lattice_analogy.svg.png) 物質が存在すると、周囲の空間が“歪む”ことにより重力が生じる。(Wikimedia commons)

物質が存在すると、周囲の空間が“歪む”ことにより重力が生じる。(Wikimedia commons)

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/Einstein_1921_by_F_Schmutzer_-_restoration.jpg) アインシュタイン (Wikimedia commons)

アインシュタイン (Wikimedia commons)

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/1270px-Friedmann_universes.svg.png) 膨張宇宙論に基づく宇宙の大きさの変化。横軸が時間、縦軸が宇宙の大きさである。各線の\(\Omega_\mathrm{M}\)は宇宙の物質の量、\(\Omega_\lambda\)は宇宙項の大きさを示す。(Wikimedia commons)

膨張宇宙論に基づく宇宙の大きさの変化。横軸が時間、縦軸が宇宙の大きさである。各線の\(\Omega_\mathrm{M}\)は宇宙の物質の量、\(\Omega_\lambda\)は宇宙項の大きさを示す。(Wikimedia commons)

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/F2.large.jpg) ハッブルの観測した銀河までの距離(横軸: セファイド変光星を用いて測定と各銀河の後退速度(縦軸: 我々から遠ざかる速度をスペクトル線の波長のドップラーシフトにより測定)の比較。遠くの銀河程速い速度で我々から遠ざかる。(

ハッブルの観測した銀河までの距離(横軸: セファイド変光星を用いて測定と各銀河の後退速度(縦軸: 我々から遠ざかる速度をスペクトル線の波長のドップラーシフトにより測定)の比較。遠くの銀河程速い速度で我々から遠ざかる。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/Edwin-hubble.jpg) ハッブル (

ハッブル ()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/100inchHooker.jpg) ハッブルが宇宙膨張の観測に用いたウィルソン山天文台の望遠鏡。(

ハッブルが宇宙膨張の観測に用いたウィルソン山天文台の望遠鏡。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/universe_Expanion-600x590.jpg) 宇宙膨張による銀河の後退の理解。宇宙全体が膨張していれば、全ての銀河が我々から遠ざかり、かつその速度が遠い銀河ほど速くなることが理解される。(

宇宙膨張による銀河の後退の理解。宇宙全体が膨張していれば、全ての銀河が我々から遠ざかり、かつその速度が遠い銀河ほど速くなることが理解される。(](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/lemaitre5.png)

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/h0_1d_history_2048.png) 様々な観測装置により測定されたハッブル定数の値。(

様々な観測装置により測定されたハッブル定数の値。(

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/abc-2.png)

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/hayashi-pn.png) 林(1950)による宇宙初期の元素合成の計算。示されているのは初期の高温条件での中性子・陽子・電子をバランスさせる反応である。林の所属として書かれている“Naniwa University”は現在の京都府立大に当たる。(

林(1950)による宇宙初期の元素合成の計算。示されているのは初期の高温条件での中性子・陽子・電子をバランスさせる反応である。林の所属として書かれている“Naniwa University”は現在の京都府立大に当たる。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/fred_hoyle_large.jpg) Fred Hoyle (

Fred Hoyle ()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/16315677368_a4a274e564_o.jpg) 宇宙背景放射を発見したアンテナ (

宇宙背景放射を発見したアンテナ (

)。ノーベル賞受賞につながった論文として恐らくは最も短い論文である。直前に載っているのは宇宙背景放射の予想値を求めた論文 "Cosmic Black-Body Radiation." ([Dicke, Peebles, Roll, & Wilkinson 1965, *ApJ*, **142**, 414](http://adsabs.harvard.edu/abs/1965ApJ...142..414D))](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/t2pngc.gif) 宇宙背景放射の検出を報告する論文 (

宇宙背景放射の検出を報告する論文 ()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/aa27101-15-fig7.jpg) 各周波数の電波で見た宇宙。ここから太陽系内や銀河系内の天体の出す輻射を取り除いたものが「宇宙背景放射」である。(

各周波数の電波で見た宇宙。ここから太陽系内や銀河系内の天体の出す輻射を取り除いたものが「宇宙背景放射」である。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/cobeslide36.jpg) COBE 衛星の観測した宇宙背景放射のスペクトル。観測されるスペクトルは“ほぼ完璧”な黒体輻射であり、その温度は 2.725K であることが示された。(

COBE 衛星の観測した宇宙背景放射のスペクトル。観測されるスペクトルは“ほぼ完璧”な黒体輻射であり、その温度は 2.725K であることが示された。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/smoot_postcard.jpg) George F. Smoot (

George F. Smoot ()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/mather_postcard.jpg) John C. Mather (

John C. Mather ()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/aa27101-15-fig9.jpg) Planck 衛星により観測された宇宙背景放射の“揺らぎ”。一様な値を引き去った残りの“ムラ”の様子を示す。(

Planck 衛星により観測された宇宙背景放射の“揺らぎ”。一様な値を引き去った残りの“ムラ”の様子を示す。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/fg11.h.jpg) 宇宙の加速膨張を決定づける観測結果。Ia型超新星による距離測定を宇宙膨張による赤方偏移

宇宙の加速膨張を決定づける観測結果。Ia型超新星による距離測定を宇宙膨張による赤方偏移)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/rpp136739fig01.png) Ia型超新星による距離測定と赤方偏移

Ia型超新星による距離測定と赤方偏移 “空間の揺らぎ”のイメージ。ビッグバンと共に生じたであろう宇宙空間の物質の密度揺らぎは、空間を一定の速さで伝わりながら広がっていく。揺らぎは宇宙の至る所に存在し、それが同時に同じ速度で広がって行ったはずである。それはあたかも、水面に同時に落ちた雨粒のさざなみが、重なり合いながら一斉に広がってい様子に似ている。

“空間の揺らぎ”のイメージ。ビッグバンと共に生じたであろう宇宙空間の物質の密度揺らぎは、空間を一定の速さで伝わりながら広がっていく。揺らぎは宇宙の至る所に存在し、それが同時に同じ速度で広がって行ったはずである。それはあたかも、水面に同時に落ちた雨粒のさざなみが、重なり合いながら一斉に広がってい様子に似ている。 )](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/BAO_fig1.jpg) 通常の物質(バリオン)・ダークマター・光のもたらす揺らぎの分布(上の写真のさざなみの大きさの時間変化)。詳しくは本文を参照。(

通常の物質(バリオン)・ダークマター・光のもたらす揺らぎの分布(上の写真のさざなみの大きさの時間変化)。詳しくは本文を参照。(の"二体相関関数"。多数の銀河の典型的な距離間隔を示す。横軸およそ100[$\mathrm{h}^{-1}~\mathrm{Mpc}]の所に見られる山が、バリオン音響振動の結果出来たものである。ここでhは$100~\mathrm{km~s^{-1}Mpc^{-1}}$を単位としたハッブル定数であり、現在の推定値は約0.68。([Eisenstein, Zehavi, Hogg, *et al.* 2005, *ApJ*, **633**, 560](http://iopscience.iop.org/article/10.1086/466512/meta))](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/fg2_online.h.jpg)

)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/Planck2018BAO.png) 宇宙背景放射の揺らぎスペクトル。図の左ほど大きな大きさの波を、右に行くほど小さの大きさの波を表す。一番高い山が、バリオン音響振動のさざ波を示す。その直径は約1

宇宙背景放射の揺らぎスペクトル。図の左ほど大きな大きさの波を、右に行くほど小さの大きさの波を表す。一番高い山が、バリオン音響振動のさざ波を示す。その直径は約1)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/aa40_0171_4.jpeg) 宇宙背景放射の揺らぎスペクトルの形状と、宇宙を構成するバリオン、ダークマター、ダークエネルギーの比率との関係。(

宇宙背景放射の揺らぎスペクトルの形状と、宇宙を構成するバリオン、ダークマター、ダークエネルギーの比率との関係。()](cosmology_text_files/figure-html/planck_parameters_pie-1.png) 現在求められている中で最も正確と考えられる宇宙の質量-エネルギー構成比。(

現在求められている中で最も正確と考えられる宇宙の質量-エネルギー構成比。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/t0_1d_history_2048.png) 各種の方法により求められている宇宙の年齢。単位は10億年。(

各種の方法により求められている宇宙の年齢。単位は10億年。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/flatness.gif) 宇宙の物質量のファインチューニング。現在の宇宙を実現するには物質密度が24桁の精度で適切な値とならなければならない。(

宇宙の物質量のファインチューニング。現在の宇宙を実現するには物質密度が24桁の精度で適切な値とならなければならない。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/Universe_Timeline_2016_2048.jpg) ビッグバン宇宙の形成後の歴史の概観。左端のビッグバンの直前、宇宙のサイズが急激に増大している個所がインフレーションである。 (

ビッグバン宇宙の形成後の歴史の概観。左端のビッグバンの直前、宇宙のサイズが急激に増大している個所がインフレーションである。 ()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/shapeimage_17.png) 宇宙背景放射の偏光に現れる2つのパターン。密度の濃淡からはE-modeのみが、原始重力波からはE-modeとB-modeの両方が現れるため、B-modeの検出が原始重力波存在の証拠となる。(

宇宙背景放射の偏光に現れる2つのパターン。密度の濃淡からはE-modeのみが、原始重力波からはE-modeとB-modeの両方が現れるため、B-modeの検出が原始重力波存在の証拠となる。(](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/Planck_stack.png) Planck 衛星により検出されたE-modeのパターン。B-modeは未検出である。

Planck 衛星により検出されたE-modeのパターン。B-modeは未検出である。)](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/20161007_3-thumb-700xauto-1932.jpg) LiteBIRD (

LiteBIRD ()](media/habitable_earth.png) 地球のハビタビリティは今から10億年後には失われる。(

地球のハビタビリティは今から10億年後には失われる。()](http://imgsrc.hubblesite.org/hvi/uploads/image_file/image_attachment/23115/print.jpg) 40億年後に起こるアンドロメダ銀河との衝突合体(

40億年後に起こるアンドロメダ銀河との衝突合体()](http://imgsrc.hubblesite.org/hvi/uploads/image_file/image_attachment/23171/print.jpg) 楕円銀河となった銀河系と、その時の太陽系の軌道。(

楕円銀河となった銀河系と、その時の太陽系の軌道。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/Interacting_galaxies_top_12_images.jpg) 衝突しつつある様々な銀河。それぞれの星で爆発的な星形成「スターバースト」が進行中である。(

衝突しつつある様々な銀河。それぞれの星で爆発的な星形成「スターバースト」が進行中である。()](http://akari.c.u-tokyo.ac.jp/~doi/Astronomy/media/urn:cambridge.org:id:binary:20171117130142015-0986:S1323358017000480:S1323358017000480_fig1g.jpeg) 宇宙全体の星形成史。(

宇宙全体の星形成史。(

)](media/ssc2017-01h_Lrg.jpg) 液体の水が存在出来る“ハビタブル・ゾーン”に存在すると考えられる惑星系 TRAPPIST-1。(

液体の水が存在出来る“ハビタブル・ゾーン”に存在すると考えられる惑星系 TRAPPIST-1。()](media/795_T1_Density-Flux_Plot_1600.jpg) TRAPPIST-1の各惑星には、地球の250倍の水が存在すると期待される。(

TRAPPIST-1の各惑星には、地球の250倍の水が存在すると期待される。(](media/ssc2017-01c_Inline.jpg)